Einsatzgebiet des neuen Brayton-Motors

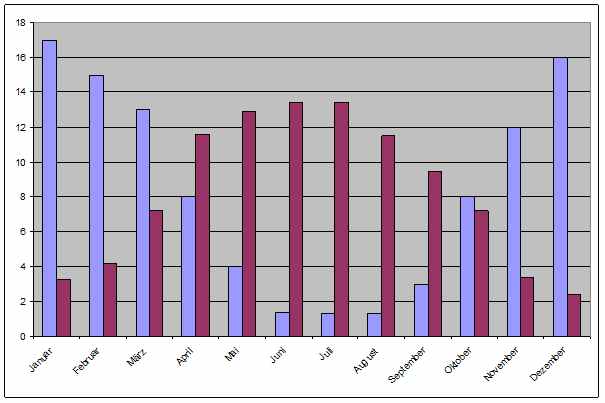

Das Diagramm zeigt den monatlichen Heizungsbedarf (blau) und die monatliche Stromerzeugung durch Photovoltaik (rot) über das Jahr verteilt.

Es ist leicht zu erkennen, dass der Heizungsbedarf am größten ist, wenn die Stromproduktion durch Photovoltaik am geringsten ist. Für die Beheizung mit Wärmepumpen bedeutet dies, dass deren Strombedarf dann am höchsten ist, wenn die CO2-neutrale Produktion am geringsten ist. Es liegt daher nahe, diese Wärmeenergie durch eine CO2-neutrale Kraft-Wärme-Kopplung mit erneuerbaren Energien zu gewinnen. So könnten nicht nur Gebäude beheizt werden, sondern darüber hinaus könnte auch Strom für andere Zwecke wie Licht, Autoakkus und dergleichen CO2-neutral hergestellt werden.

Vor dem Hintergrund, dass nur eine begrenzte Fläche für den Anbau zur Verfügung steht, lohnt sich ein Vergleich der derzeit genutzten erneuerbaren Energien zur Strom- und Wärmegewinnung mit der Erzeugung durch den NR-Motor und Miscanthus.

Derzeit genutzten erneuerbaren Energien

1. Holz

Holz wurde schon immer genutzt, hauptsächlich zum Bauen, zur Papierherstellung, als Verpackungsmaterial und zum Heizen. Allerdings wird es energetisch in der Regel nur zum Heizen und nicht zur Stromgewinnung eingesetzt. Energetisch werden meist nur Rest- und Schadholz verwendet; es wird kein Holz gezielt für die energetische Nutzung angebaut.

2. Raps.

Aus einem Hektar Raps können etwa 1.000 bis 1.200 Liter Biodiesel gewonnen werden, was ungefähr 9.000 bis 10.000 kWh entspricht. 80 % des in Deutschland angebauten Rapses – immerhin etwa 1.000.000 Hektar – wird Kraftstoffen beigemischt. Nahezu kein Raps wird zur Strom- und Wärmegewinnung genutzt. Die Umweltbilanz des Rapsanbaus ist fragwürdig. Dem energetischen Ertrag von 9.000 bis 10.000 kWh pro Hektar steht ein Aufwand von 4.700 kWh gegenüber. Hinzu kommt, dass Raps bis zu viermal mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wird, was ebenfalls nicht für Umweltfreundlichkeit spricht. Der Rapsanbau dient als Feigenblatt und bringt energetisch nahezu nichts. Diese Flächen könnten besser genutzt werden.

3. Biogas.

Dieses wird, neben Rindergülle, überwiegend aus Silomais gewonnen. Bei Silomais ist ein Hektarertrag von etwa 15.000 kWh Strom pro Hektar möglich. Die Anbaufläche von Silomais beträgt in Deutschland ähnlich wie bei Raps auch etwa 1.000.000 Hektar. Die Stromerzeugung erfolgt gleichmäßig, das ganze Jahr über. Abwärme, welche potenziell zum Heizen geeignet ist, wird größtenteils in der Biogasanlage selbst verbraucht; nur ein kleiner Teil wird zum Beheizen umliegender Gebäude genutzt. Da Gebäude im Sommer nahezu keine Wärme benötigen und Biogasanlagen nicht in Wohnquartieren stehen, kann nur ein kleiner Teil der anfallenden Abwärme effektiv genutzt werden.

Ich möchte hier die Umweltbilanz einer Biogasanlage aus Nordbayern vorstellen.

Diese Biogasanlage produziert mit dem Silomais von 400 Hektar kontinuierlich über das Jahr verteilt 5.600.000 kWh Strom. Ein Teil der Abwärme wird genutzt, um die Maschinenhalle zu heizen. Dies ist notwendig, um eine 2 Cent höhere Einspeisevergütung zu erhalten, was immerhin 112.000 € im Jahr einbringt, bezahlt durch die EEG-Umlage vom Stromkunden. Weitere Gebäude werden nicht beheizt, da die nächsten kleinen Ortschaften mit 145 bzw. 92 Einwohnern 1,5 bzw. 2 km entfernt liegen. Für den Anbau werden für Düngung und Diesel 890.000 kWh benötigt, sodass ein Reinertrag von 4.710.000 kWh verbleibt.

Im Vergleich dazu möchte ich den Anbau von Miscanthus gegenüberstellen.

Miscanthus ist eine mehrjährige Pflanze, die einmal angepflanzt bis zu 25 Jahre Ertrag bringt. Pflanzenschutzmittel sind nahezu nicht erforderlich, und auch Düngung wird nur in geringem Maße benötigt. Somit ist für die Ernte und den Transport lediglich ein Aufwand von 290 kWh pro Hektar notwendig. Geerntet werden können etwa 20 Tonnen mit einem Energiegehalt von 80.000 kWh. Auf die 400 Hektar bezogen sind dies 32.000.000 kWh, abzüglich 116.000 kWh Aufwand für Diesel und Düngung bleibt ein Reinertrag von 31.884.000 kWh. Das entspricht dem Siebenfachen von Mais.

Der Anbau von Miscanthus hat jedoch noch einen weiteren, vielleicht sogar größeren Vorteil. Zu Pellets verarbeitet, kann es in der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung mithilfe des Brayton-Motors, auch NR-Motor genannt, Wohn- oder sonstige Gebäude mit Wärme versorgen. Dies geht einher mit der gleichen Menge Stromerzeugung, wodurch man die sogenannte „Dunkelflaute“ https://brayton-motor.de/wp-content/uploads/Diagramm.jpg , also die Wintermonate, in denen Photovoltaik nur sehr wenig Strom liefert, überbrücken könnte. Miscanthus-Pellets wären somit der ideale Energiespeicher und könnten den Bau von Gaskraftwerken für die Dunkelflaute überflüssig machen. Dass vor diesem Hintergrund nicht eine Machbarkeitsstudie oder noch besser die Entwicklung eines entsprechenden BHKWs vorangetrieben wird, bleibt mir ein Rätsel.

Lesen Sie auch dazu: